![]()

番 外 編

| 目 次 |

| 9.世界遺産・白神山地はどうできた? |

| 8.男鹿半島・大潟ジオパーク~家族向けコースなど |

| 7.丸い石・丸い穴 |

| 6.横手市蛇の崎の地下水がしょっぱいのは? |

| 5.秋田県の観光スポット |

| 4.横手川の鐘つき堂は毎日電気仕掛けで『グォーン~』 |

| 3.男鹿半島・八郎潟の出来方 |

| 2.金沢断層は横手市まで続く |

| 1.人類史 |

ホーム

地質地下水

出来方

地質写真

おいしい水

風景写真

番外編

世界遺産・白神山地はどうできたか?

| 2020年8月23日の秋田さきがけ新聞に「世界遺産・白神山地はどうできたか?」副題として「もりもり隆起300万年」と題して秋田大学大学院教授 林 信太朗先生の執筆による記事が載っておりました。非常にわかりやすく 以下に抜粋します(地質図は加筆)。 |

|

|

白神山地は、 秋田県北西部から青森県南西部にまたがる山地の総称で、広さ13万㌶に及ぶ。このうち原生的なブナ林で占められている1万6971㌶が、1993年にユネスコ の世界自然遺産として屋久島(鹿児島県)とともに日本で初めて登録された。 白神山地を見るのに大変良い場所がある。秋田県の八峰町から入ることができる二ッ森(1086㍍)である。 |

|

①深い海の、さらに地下深く(多分数㌔もの深さ)に、ドロドロにとけたマグマが上昇した。

②550万年ほど前、熱くてドロドロにとけたマグマはゆっくり冷え、マグマ全体が固まって岩になった。 ③東北地方はプレートの力により、東西から圧力がかかっている。この圧力により300万年ほど前からこの地域が隆起しだした。(場所によっては、横手盆地のように沈下する所もある)。 ④土地はさらに盛り上がり、陸化し大きな山ができた。高い山は水の働きによりどんどん削られていき、二ッ森の周りの岩は削られてしまい、 石英閃緑岩が山頂に現れた。 以上は、二ッ森についての説明であるが、白神山地全体の説明としては、「白神山地も隆起によって誕生したのである。白神山地には二ッ森のように固い岩石と、海底の泥が たまってできた「泥岩」という削られやすい岩がある。硬い岩は高い山に、泥岩は谷をつくりやすいので、白神山地は高いだけでなく、高低差がものすごくある険しい地形となった。 このため樹木を切って運び出すのがものすごく大変だ。こうして、白神山地には広大なブナ林がそのまま残されたのである」とある。 |

| このページのTOPへ |

男鹿半島・大潟ジオパーク~家族向けコースなど

| ジオパークとは「地形・地質の公園」という意味です | 少しかたい感じがしますね | 私のように‘子供たちを連れて化石採集に行こう’ | ’休日に家族で男鹿半島に行こう’ | ’そこで少しだけジオに触れてみよう’ | という人のために、コース選定とジオサイトの説明を付記しました | ここでは男鹿半島・大潟ジオパークのうち男鹿半島について記載しています | 男鹿半島の主要ジオサイトの位置はこちら です |

| コ ー ス | ジオサイト(観光地) | |

|---|---|---|

| ジオ・観光 | 男鹿半島一周 (1日コース) |

寒風山 ←45分→ 入道崎 ←西海岸経由:50分→ 塩瀬崎 |

| 海底透視・水族館 ・磯遊び |

子供、家族向け | 入道崎(海底透視船) ←30分→ 塩浜海岸(水族館) ←40分→ 鵜ノ崎海岸(磯遊び) |

| 奇岩・怪岩見学 | 男鹿半島南岸 (半日コース) |

塩瀬崎 ←5分→ 館山崎 ←10分→ 鵜ノ崎海岸 |

| 化 石 学 習 | 子供、家族向け | 安田海岸 ←25分→ 西黒沢海岸 ←60分→ 鵜ノ崎海岸 |

| 地 質 学 習 | 地質に興味ある人向け | ジオパーク学習センター、安田海岸、八望台(目潟火山群)、べご岩とゴジラのシッポ岩 |

| このページのTOPへ |

丸い石・丸い穴

| 丸い石 | 青森県入良川河口付近の海岸 |

|

この石は秋田大学の鉱業博物館に見学に行った時、案内人から貰った石。「産地が分かれば博物館に飾っても良いのだが・・・」と言いながら譲って

くれたものである。 八峰・白神ジオパークのホームページを見ていたら同じ石がジオサイトの一つに載っていた。場所は国道101号を北上し県境を青森県側に入ってすぐの 入良川河口の「板貝海岸」という所である。この石は花崗岩の一種(花崗閃緑岩)で波風にさらされて丸くなったものである。地元では「ごま石」と言って、漬物石や石垣に使っていたらしい。 直径15cm程度。 (追記)このページのtopにある『白神山地はどうできたか?』のなかの「二ッ森;石英閃緑岩」はこの丸い石の「花崗閃緑岩」に相当するものと思われる。 |

| 丸い穴 | 山形県尾花沢市 最上川支流 |

|

尾花沢市の最上川支流を歩いていたら、写真のようなまん丸の穴を見つけた。

これは、甌穴(おうけつ)と言って、岩のくぼみや割れ目に入った小石が河川流でくるくる回転しながら、少しずつ岩盤を浸食し、長年月の間に円形の穴に成長したものだ。 この穴は直径30cm程度。 |

| 丸い石 | 男鹿市 |

|

鵜ノ崎海岸の小豆(あずき)岩

鵜ノ崎海岸は「日本の渚百選」に選ばれている美しい海岸で、浅瀬が沖合へ200m~300mも広がっている。この浅瀬に写真のような丸い岩がたくさん見られる。 この岩は小豆(あずき)岩(別名:おぼこ岩)と呼ばれている。直径1m弱で後ろの白は雪。 |

| 丸い穴 | 男鹿市 |

|

穿孔性二枚貝の生息穴(渡部晟先生による)

穿孔性二枚貝は石に孔を掘って生息しているが、その孔の一部。 鵜ノ崎海岸で化石採取中に見つけたもの。 |

| 丸い石 | 男鹿市 |

|

戸賀塩浜海岸の球顆流紋岩

粘性の大きい熔岩が流動するときに生じた空隙内に鉱物が円礫状に形成されている。直径1cm程度。 |

| 丸い石・細長石 | 由利本荘市鳥田目 |

|

鳥田目地区の石沢川沿い。 「地質写真編」の中の「褶曲構造」 (こちら) の一部を切り抜いた写真。丸い石と押しつぶされて楕円形になった石(ノジュール)が隣り合っている。 |

| このページのTOPへ |

横手市蛇の崎の地下水がしょっぱいのは

| プレート内海水がマントル、断層を通って蛇の崎へ? |

2013年5月28日のさきがけ新聞に『プレートが海水を運ぶ』と題して、有馬温泉や白浜温泉の湯の塩分の多い理由を京大などのグループが解明したと報じていた。

2013年5月28日のさきがけ新聞に『プレートが海水を運ぶ』と題して、有馬温泉や白浜温泉の湯の塩分の多い理由を京大などのグループが解明したと報じていた。

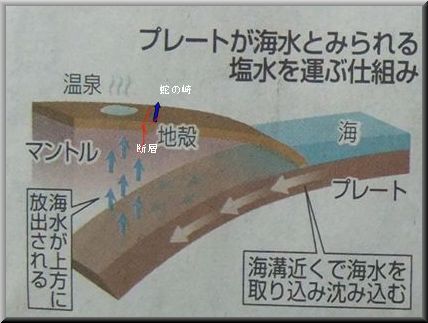

左図(さきがけ新聞に加筆)は地震のときによく説明されるプレートの沈み込みの図である。 図にあるように、プレートがマントル下に沈み込む際に、海溝近くで海水を取り込み移動し(白い矢印)、地下深くなる につれて温度や圧力が高まり、海水が上方のマントル内に放出される。マントルを経由する途中(青い矢印)で温められ、地表に噴出して前記の塩分の多い温泉になったと記載されている。 そういえば、昔、横手市の蛇の崎の先端付近で『深井戸』を掘ったところ、かなり塩分の高い地下水に当たった記憶がある。 どうしてこんなにしょっぱいのかなと思ったことを覚えている。 当時は、昔の”海進”時の海水が地中に取り残されて いるのかな程度に考えていた。 融雪井戸(冬期間だけ使用)で、かつ横手川で薄められるため、農作物等への塩害はないなと思った記憶がある。 今、この記事をみて、この付近はちょうど金沢断層が走っており、プレートからマントル内に移動した海水がこの断層を通って上昇してきていることが、蛇の崎の塩分の多い地下水の原因かなとも思っている。 蛇の崎の『浅井戸』はしょっぱくないことから、浅い地下水は、地表水や河川水が浸透したものでマントル経由の地下水ではないためと思われる。 |

| このページのTOPへ |

みちのくだより(秋田) 秋田県の観光スポット

|

秋田県の観光スポットを紹介する。

秋田県には‘なまはげ’や‘竿灯’などのお祭りや男鹿半島、十和田湖、八幡平といった有名な景勝地が数多くある。 相撲で言えば「横綱」級の観光地であり、わざわざでも観光に行く価値がある場所である。 今回は、知名度はそれ程でもなく、その土地の人しか知らない、いわば「前頭」か「幕内以下」程度の観光スポットを紹介したい。 特に『大地』への投稿ということで大地にしっかりと根を下ろしたスポットを選んだ。 ①こぶ杉 読んで字の如く‘こぶ’のある杉である。 ‘こぶ杉’は秋田県でも数少ない村の一つとなった上小阿仁村内にある。 この村は‘コアニチドリと秋田杉’を観光のキャッチフレーズにしている。 コアニチドリは5mmぐらいの可憐な花であるが、ここにある秋田杉は樹齢が300年以上の巨大杉である。 これらの杉が‘こぶ杉’の回りに林立している景色は圧巻である。 ‘こぶ杉’自身は樹齢230年、幹回り3.7m(こぶ回り6.6m)、高さ40mでやや小ぶりである。 場所は秋田県のやや北部を通る国道285号沿いの大林地区の上大内沢にあり、国道から車で10分程度である。

|

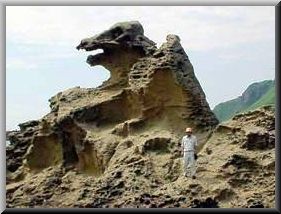

②ゴジラ岩

ゴジラの格好をした岩である。 男鹿半島の南海岸には、地質屋なら聞いたことがある船川、女川、台島、門前といった漁港が東から西へ並んでいる。 門前漁港の手前に塩瀬崎という岬があり、ここにゴジラが存在する。 この付近は、岩石海岸でよく見られる奇岩や巨大岩があちこち見られ、ゴジラ岩もその一つである。 当然のことながら一方向からしかこの姿は見られない。 同じような岩はあちこちにあり、小さな案内板を見逃せば見つけることは至難である。 観光客はあまりいないが、運がよければ、2,3人が集まって写真をとっていれば、そこがゴジラ岩である。

③デロ杉 地元の人はデロ杉と呼ぶが、語源は泥杉(どろ杉)がなまったらしい。 巨大な礫岩の上に杉や楢、ブナが十数本生えている。 礫岩は高さ6,7m。胴回りは30m程度。県道秋田八郎潟線の終点近く、五城目町の馬場目川の上流にある。 地元ではこれから観光地化を目指しているらしい。 まだ観光地ではないため、1ヶ月に1人訪れるかどうか程度であろう。 知名度は低く、相撲でいえばまだ「新入幕」あるいは「入門前」といったところである。 |

|

デロ杉まで到達するには、五城目町で蛇喰(じゃばみ)地区はどこですかと尋ね、蛇喰地区に入ってから、部落の人にデロ杉の場所を尋ねるのが早い。

この地区の隣の岩ノ又地区から林道に入り、舗装した道路を選んで進めば車で5分程度である。 岩ノ又地区は茅葺屋根集落としても有名だ。

おわりに 前に述べたように、余り有名でないが、出張帰りに一服しながら眺めれば心を癒してくれるような場所で、なおかつ『大地』を意識して選んだ。 また、紙面の都合で、詳細な位置は省略した。 その場所に行くには、近くまで行って聞いて貰った方が早い。 今はどこの部落でも老齢化が進んでおり、民家にはだいたいお年寄りがいる。 なまりはあるが東北人ならだいたいは通じるはずである。 話し好きの人に当たれば、さらに面白いスポットを紹介してくれるかも知れない。 出張帰りには、ぜひ立ち寄って‘秋田’を楽しんで帰って貰いたい。 (追加)地質に興味がある方へ ④鉱業博物館(秋田大学付属) 『大地』を読んでいる人には関心がある人も多いと思う。 とにかく展示品が多い。1階から3階まであり、鉱物、岩石、化石、地球の歴史、火山、日本列島、黒鉱、資源、環境、調査機器・・等々。 説明用のビデオ劇場もある。展示品が多く以外と時間を取ってしまう。 定休日は原則月曜日のため注意。入場料は大人250円。 場所は秋田大学の裏の山手側で分かりやすい。 |

⑤大仙市の貫入岩 車を走らせていて、ひょっと横を見ると大きな‘貫入岩’の露頭が現れてびっくりする。 まるで貫入岩の教科書である。 柱状節理の発達した溶岩部分、その回りは接触変質部、接触部内に捕獲岩が見られる。 写真はその隣の露頭で貫入部分だけが板状に切り立っている部分である。 その縁部を黒色の急冷ガラス層が取り巻き、周辺には火山角礫、軽石等の火山噴出物が堆積している。 どうも火山の「火道」ではないかと思われるのだが。 地質に興味のある人はぜひ立ち寄って見学して欲しい。実際にすぐ下まで近づくことが出来る。 ただし観光地ではないので説明看板は立っていない。 場所は国道105号を仙北市角館から大仙市大曲に向っていくと左側に道の駅なかせん‘こめこめプラザ’がある。 ここはT字路になっているので右側に折れて、道なりに車で10分足らずの距離にある。

|

| このページのTOPへ |

横手川の鐘つき堂は毎日電気仕掛けで『グォーン~』

| 横手川沿いの鐘つき堂 | 横手市(本町) |

|

毎日ウォーキングで横手川沿い(蛇の崎上流)にある鐘つき堂の近くを通るのだが、いつも6時の時報キッカリに「グォーン」と鳴り出すのだ。

夏休みの孫の体験学習に「鐘つき」をお願いしてみようかと思い、後日の朝現地に行ってみる。6時近くになっても誰も来ず、鍵のかかった戸には蜘蛛の巣がいっぱいで人の出入りの気配はない。 別の鐘楼だったのかなと帰ろうとすると、突然耳元でグォーン~。近づいて見ると棒がゆれているではないか。どうやら自動で動くらしい。 その動き方は人間が鳴らすのとは違い、鐘つき棒が静止状態から急激に前方に飛び出して鐘を突くのだ。 ネットで調べてみると、この業界でも高齢化による人手不足で鐘つきの自動化がかなり進んでいるようである。 鐘つき棒に仕掛けがあって、中に入れてあるスプリングが電気で圧縮され、瞬間的に開放される反動で、棒が突きだされる仕組みらしい。なんとなく違和感というか寂しさを感じるのだが。 |

| このページのTOPへ |

男鹿半島・八郎潟の出来方

| 先日、八郎潟干拓博物館に行ってきました。男鹿半島・八郎潟がどのようにして現在の姿になったのかが、説明付き写真で展示されておりました。以下のようでした。 |

|

260万年前から現在まで(第四紀)は氷河時代とも呼ばれ、地球全体の気候が大きく変動しました。

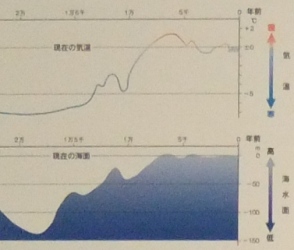

寒くなると、海から蒸発した水が北極や南極の周辺に氷としてたくわえられるために海水量が減り、海面が下がります。 暖かくなると氷が溶けて海に戻るので海面が上がります。 こうした変動は現在も続いていると考えられます。 八郎潟の生い立ちはここ1万年の気候変動にともなう海面の上がり下がりが大きく関わっています。 左図は2万年前から現在までの気温と海面の変動(上が気温、下が海面の高さ)の様子を示していますが、同じ動きをしています。 気温の上昇 → 極地の氷床溶け → 海水量が増加 → 海面の上昇(海進)→ 陸地の縮小 気温の低下 → 極地の水が凍り → 海水量が減少 → 海面の低下(海退) → 陸地の拡大 |

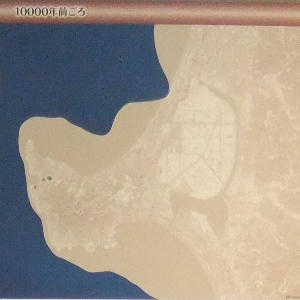

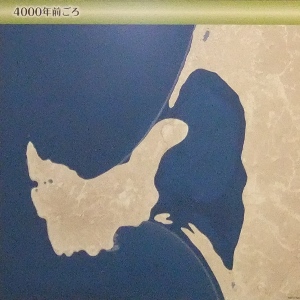

10000年前の八郎潟の姿

2万年前は非常に寒い時代で、海面が現在より100mあまり下がっていました。

暖かくなるにつれて海面はしだいに上がりましたが、1万年前はまだ数十m低い状態でした。

そのため男鹿半島と本土は陸続きになっており、“八郎潟”も陸でした。8000年前の八郎潟の姿

海面が上がり続け、低い土地に海が入り込みました。

このため“八郎潟”は奥行きの深い湾になり、マキガイが大繁殖しました。

海面はまだ現在の高さには達しなかったようですが、海水温はすでに現在よりも高くなっていたと推定されます。

|

海面がさらに上がったので“八郎潟”は男鹿と本土に挟まれた浅い海になりました。

男鹿は本土とのつながりが切れ、島になって いました。 気温がさらに上昇したため、前図より海面がさらに上昇し、陸地が縮小しました。 このため、現在の男鹿半島は島になっていました。 この時代が最も海面が上昇した時代でした。 縄文時代でしたので、縄文海進と呼ばれています。 |

|

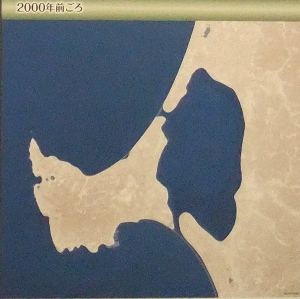

少し寒くなって海面が下がり、前の時代に海底につくられた砂洲が海上に顔を出したため、“八郎潟”は日本海とへだてられるようになってきました。

このころ総合中心地のあたりは陸でした。 気温がやや低下したため、前図より海面がやや下がり、陸地がやや大きくなりました。 八郎潟の南北に砂洲が現れ始めました。 |

|

砂洲がますます発達したので、日本海から“八郎潟”に入る海水量が減りました。

河川の水や雨水で“八郎潟”の水がうすまって塩分が少なくなり、ヤマトシジミが繁殖するようになりました。 やがて北部にあった水の出入り口もふさがり、八郎潟が完成したのです。現在とほぼ同じ状態になり、八郎潟は日本海からほぼ分離しました。 |

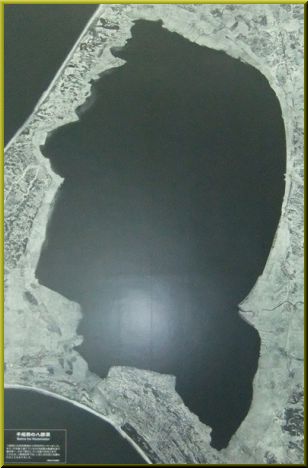

八郎潟干拓前後の写真(左が干拓前、右が干拓後の写真)

| このページのTOPへ |

金沢断層(活断層)は横手市内まで続く?

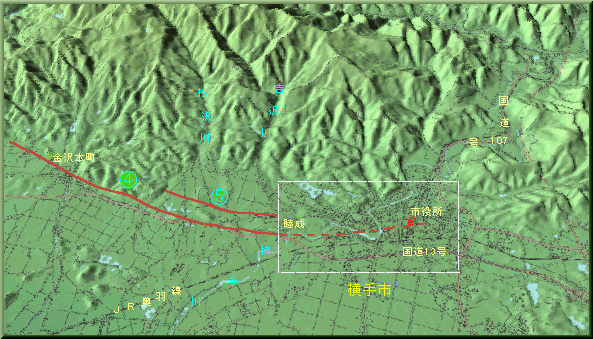

|

金沢断層(活断層)が横手市街地にまで達しているかどうかは市民にとって大きな関心があります。

政府(地震調査委員会)は平成9年と10年に金沢断層の範囲について調査しています。その結果金沢断層の南限は横手市睦成までとしています。 |

|

| 上図は横手市(市街地)の岩盤等高線です。赤点が岩盤確認点です。青色枠の部分は岩盤深度の落差(ギャップ)が確認されている場所です。 ピンクの線は岩盤ギャップが連続する線です。赤点線は調査前は推定断層='活断層による隆起変位地形らしきもの’だった場所です。 |

| ・調査の経緯

上委員会は、H9年に空中写真による 地形解析 を行った結果、市街地(中央町から鍛治町にかけて)に ’活断層による隆起変位地形らしきもの’を判読し、 推定断層 (上図の赤点線の位置)と判定しました。もしこれが事実なら金沢断層は横手市街地まで延びていることになります。そのため詳細調査として、 H10年に ’岩盤のずれ’を確認する調査を実施しました。 調査としては、推定断層付近で地震探査(上図の緑線)とボ-リング調査を実施しました。 活断層の確認:地表面に現れた ’隆起変位地形らしきもの’と地下岩盤の段差地形(ギャップ)の位置が一致すれば活断層の可能性が高まります。 ・その結果 地震探査、ボ-リングからは岩盤ギャップは見つかりませんでした。 ’活断層による隆起変位地形らしきものは’ただの段丘崖’であり、金沢断層の南限は横手市睦成までで市街地にまで達していないと結論づけました。 ・しかし 実際の岩盤のギャップは、上図のピンク線に見られるように睦成方面から南下し、朝倉町、蛇の崎町を通って横手市役所近辺まで達していますが、市役所以南では徐々に小さくなり消滅しています。 地震探査は上図の緑線の位置ですが、岩盤のギャップ(ピンク線)が消滅したところで実施しています。ボーリングも同様です。 ・疑問点 調査(地震探査、ボーリング)を上図のピンク線を横切る場所、例えば市役所通りとかそれ以北で実施したら別の結果がでていたのでは?。 市役所付近では ’隆起変位地形らしきもの(赤点線)’の位置と岩盤ギャップの位置はほぼ一致しているように見えます。また変位地形は市街化や、繰り返される 横手川の氾濫(こちら) で消されている可能性があります(睦成から、南側延長上の蛇の崎までは横手川の氾濫区域に入る)。 金沢断層は下図の赤点線のように横手市街地まで続いている可能性も否定できないのでは?。 図-1に示したように、横手駅と国道13号線との間にも大きな岩盤ギャップがあります。岩盤ギャップは蛇の崎から駅西方面にも繋がっています。 |

|

| ・参考資料

H9 秋田県:横手盆地東縁断層 H10 秋田県:横手盆地東縁断層 秋田県の活断層調査 |

| このページのTOPへ |

| このページのTOPへ |

| リンク先の説明 : |